Échouage de sargasses

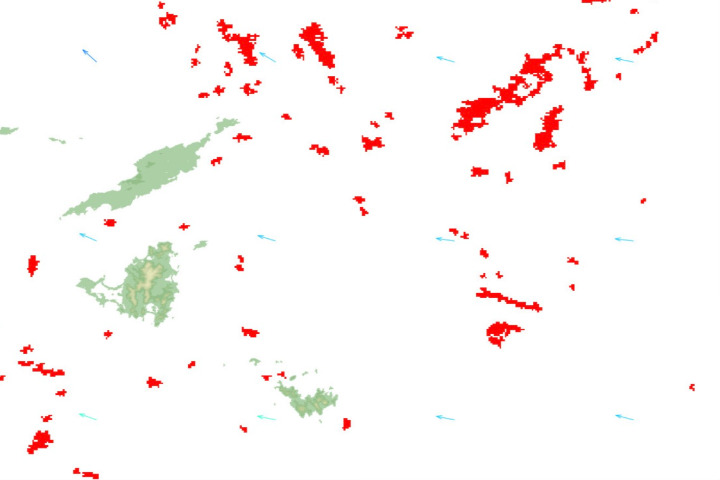

L’échouage de sargasses sur les plages des Antilles françaises est un phénomène complexe influencé par des facteurs naturels tels que les conditions météorologiques et les courants marins, mais également par des facteurs anthropiques comme les changements climatiques et les activités humaines.

Sargasses

L’échouage de sargasses sur les plages des Antilles françaises est un phénomène complexe influencé par des facteurs naturels tels que les conditions météorologiques et les courants marins, mais également par des facteurs anthropiques comme les changements climatiques et les activités humaines.

SAVOIR

Qu’est-ce qu’une algue sargasse ?

Les sargasses sont des algues brunes de la famille des Sargassaceae. Elles forment des radeaux naturels en haute mer grâce à leur flotteurs remplis d’air. Ces nappes flottantes à la surface de l’océan proviennent principalement de la mer des sargasses, une zone de convergence océanique située dans l’océan Atlantique Nord. Leur formation est le résultat d’un processus naturel complexe influencé par plusieurs facteurs.

Les facteurs de formation des sargasses

Environnement

Eaux chaudes et riches en nutriments

Zones tropicales et intertropicales

Courants marins

Transport des sargasses en nappes flottantes

Cycle de vie

Phase juvénile près des côtes alternée avec une phase adulte en pleine mer où se forment les flotteurs remplis d’air

Nutriments et fertilisation

Eaux riches en éléments nutritifs favorisant une croissance rapide et formation de grandes colonies

Météorologie

Les évènements climatiques influencent la distribution et l’intensité des échouages

Quels sont les risques liés aux sargasses ?

Le phénomène des sargasses, des algues brunes envahissantes et polluantes, a été identifié depuis 2011. Transportées par les courants marins, elles s’échouent régulièrement sur les côtes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et des îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Bien que inoffensives en mer, elles deviennent une nuisance sur les côtes en produisant de l’hydrogène sulfuré toxique pour la santé.

Principaux risques liés aux sargasses

Impacts sur la santé

Lorsque les sargasses se décomposent sur les plages, elles peuvent dégager des gaz toxiques tels que l’hydrogène sulfuré. Une exposition prolongée à ces gaz peut être nocive pour la santé, provoquant des irritations des voies respiratoires, des maux de tête, voire des problèmes plus graves

Dégradation de l'environnement côtier

Les grandes quantités de sargasses échouées peuvent étouffer les écosystèmes côtiers en bloquant la lumière du soleil et en réduisant l’oxygène disponible dans l’eau. Cela peut entraîner la mort des organismes marins et perturber les habitats naturels

Impacts sur le tourisme

Les échouages massifs de sargasses peuvent affecter l’attrait touristique des plages en raison des mauvaises odeurs, de l’aspect peu esthétique des plages couvertes de ces algues et des risques pour la santé associés

Contraintes économiques

Les opérations de nettoyage des plages et la gestion des échouages de sargasses représentent des coûts importants pour les autorités locales. De plus, la réduction de l’afflux touristique peut avoir un impact économique négatif sur les régions touchées

ANTICIPER

S’informer sur le risque d’échouage de sargasses

Les sargasses sont collectées quotidiennement, tôt le matin, sur les sept plages les plus touristiques de l’île, par la société chargée à l’année de leur entretien. Pour les autres plages, des ramassages ponctuels sont facturés par une autre entreprise.

Les deux plages les plus touchées, Anses des Cayes et Marigot, sont hors du cadre du ramassage quotidien. La plage de Marigot souffre particulièrement des échouages d’algues, en raison de sa position enclavée, et de sa fragilisation par d’autres sources de pollution. Sa difficulté d’accès complique encore le ramassage.

FOCUS sur :

Du 26 au 28 mars 2025, la Collectivité de Saint-Barthélemy a participé à la rencontre régionale 𝐒𝐀𝐑𝐆’𝐂𝐎𝐎𝐏 𝐈𝐈 en Guadeloupe. Cette participation aux travaux de co-construction d’une stratégie commune de lutte contre les sargasses illustre l’engagement fort de Saint-Barthélemy pour une gestion durable, innovante et résiliente des échouages d’algues brunes sur nos côtes.

Aussi, plus de 1,4 million d’euros ont déjà été mobilisés en 2024 pour leur traitement, et des pistes concrètes de valorisation locale sont à l’étude : méthanisation, charbon biologique, projets pilotes…

Pour faire face à cette menace, des mesures préventives et de lutte ont été mises en place. En 2022, un plan national de prévention et de lutte doté de 36 millions d’euros sur quatre ans a été instauré. De plus, des initiatives locales ont été lancées, telles que la création de comités de lutte contre les sargasses à Saint-Barthélemy.

Sur le plan législatif, des avancées ont été réalisées, notamment grâce à l’adoption d’amendements reconnaissant les échouages de sargasses comme des catastrophes naturelles, facilitant ainsi l’indemnisation des personnes affectées. Malgré ces progrès, le nettoyage des plages et le ramassage des algues représentent des coûts considérables pour les collectivités locales, s’élevant à plusieurs millions d’euros.

FAIRE FACE

Avoir les bons geste : avant, pendant, après

AVANT

Je me prépare

• Je suis les bulletins météorologiques et les prévisions concernant les sargasses

• J’observe les courants marins et les conditions océaniques

• Je m’informe sur les risques associés et l’impact des sargasses sur l’environnement et la santé

Le rôle des autorités

• Les autorités peuvent identifier les zones à risques et établir des priorités d’intervention

• Les autorités peuvent mettre en place des barrières flottantes pour limiter l’arrivée des sargasses sur les plages

• Les autorités peuvent préparer des équipements et des ressources nécessaires pour le ramassage des sargasses

PENDANT

J'ai les bons réflexes

• J’évite la fréquentation et la baignade sur les plages envahies

d’algues sargasses fraiches, et surtout en décomposition

• Je reste à l’écart des zones de stockage des algues ramassées mais stockées en amas denses

• Je consulte mon médecin traitant ou les urgences en cas de symptômes associés à une exposition aux algues en décomposition (irritations des yeux, des voies respiratoires, maux de tête, nausées, fatigue inhabbituelle, vertiges)

APRES

Je reste vigilant·e

Le rôle des autorités

• Continuer le ramassage des sargasses et s’assurer qu’elles sont correctement éliminées ou recyclées

• Évaluer l’impact environnemental de l’échouage et mettre en

place des actions pour limiter les conséquences

• Analyser les données collectées pour améliorer la réponse aux futurs échouages

• Évaluer l’efficacité des mesures prises et ajuster le plan d’intervention si nécessaire

• Informer la communauté sur les résultats du nettoyage et les

mesures prises

• Promouvoir la sensibilisation continue sur le sujet pour renforcer la résilience face aux échouages futurs

ECHANGER

Que s’est-il passé sur l’île de Saint-Barthélemy ?

Sur l’île, il n’apparaît pas d’évènements marquants au sens d’événement de référence, c’est-à-dire un épisode considéré comme extrême et maximal. Cependant quelques épisodes récents ont montré l’exposition du territoire à ce type de phénomène.

Archives du Journal de Saint-Barth sur les trois dernières années

La lutte contre les sargasses : une préoccupation à toutes les échelles

Première réunion pour le comité territorial de lutte contre les sargasses

19/01/2023

Le comité de pilotage national de lutte contre les sargasses s’est réuni

10/02/2023